杭州公墓重阳节后是否适合扫墓?传统习俗与现代解读

扫墓是中国传统习俗之一,尤其在清明节和重阳节等节日中,家人会前往墓地祭拜已故亲人,表达对逝者的怀念和敬意。随着现代生活节奏的加快和社会观念的变化,扫墓的时间和方式也在逐渐演变。尤其是在杭州,重阳节后是否适合扫墓,值得我们深入探讨。

一、重阳节的文化背景

重阳节,又称重九节,是农历九月初九的节日,象征着长久和长寿。重阳节有着悠久的历史,是为了庆祝丰收,后来逐渐演变为祭祖和扫墓的日子。传统上,重阳节人们会登高、饮菊花酒、插茱萸等,以祈求健康和长寿。在这一节日中,扫墓成为了重要的习俗之一,体现了对先人的追思与缅怀。

二、重阳节后的扫墓习俗

在重阳节后,是否适合继续扫墓,主要取决于几个方面的因素:

1.传统习俗的延续:重阳节后,虽然传统上并不如清明节那样被广泛认知为扫墓的时机,但依然有不少人选择在这个时间段进行扫墓,以延续对逝去亲人的思念。这一习俗在一些地方仍然被保留,尤其是在亲人去世的周年纪念日或其他特定日子。

2.个人情感的需求:扫墓不仅是一种传统习俗,更是一种情感的表达。很多人在重阳节期间未能前往墓地,重阳节后选择扫墓,既是对亲人的怀念,也是个人情感的宣泄和慰藉。无论是为了遵循习俗,还是出于对逝者的思念,重阳节后扫墓的选择都有其合理性。

3.家庭聚会与扫墓结合:重阳节是一个家庭团聚的日子,很多家庭会在这个时候聚会、用餐。重阳节后,如果家中有亲人前往墓地扫墓,恰好可以借此机会进行一次家庭团聚。这样既能缅怀先人,又能增进家庭成员之间的感情。

三、现代解读与扫墓的意义

在现代社会,扫墓的意义已经逐渐超越了单纯的祭奠行为,变成了一种文化认同和情感寄托。

1.文化认同的表达:随着时代的变迁,传统文化的认同感在年轻一代中逐渐减弱,但扫墓依然是一个重要的文化符号。通过扫墓,年轻一代可以更好地理解和传承家庭和社会的历史,增强对传统文化的认同感。

2.情感的寄托与心理的慰藉:现代人生活节奏快,工作压力大,很多人面临心理健康问题。扫墓成为一种情感的宣泄和心理的慰藉。通过在墓前倾诉心声、抚摸墓碑,许多人能够找到内心的平静和力量。这种情感的寄托在重阳节后同样适用。

3.生态与环境的考虑:现代社会对环境的保护意识增强,扫墓的方式也在逐渐改变。传统的扫墓方式可能会对环境造成一定影响,现代人更倾向于选择清扫墓地、献花等环保的祭奠方式。这种转变不仅符合现代社会的环保理念,也展示了对逝者的尊重与怀念。

四、扫墓的实际安排与注意事项

如果决定在重阳节后扫墓,以下是一些实际的安排与注意事项:

1.选择合适的时间:虽然重阳节后扫墓是可行的,但应避免选择在阴雨天气前往,尽量选择阳光明媚的日子,这样更有利于扫墓的氛围,也能让人心情愉悦。

2.准备祭品与鲜花:在扫墓时,准备一些简单的祭品和鲜花,表达对先人的敬意。现代人可以选择一些环保的祭品,如水果、鲜花等,既美观又不造成环境污染。

3.带上家人一起前往:扫墓是一种家庭活动,带上家人一起前往不仅可以增进家庭成员之间的关系,还能让年轻一代更好地理解和参与这一传统习俗。通过共同扫墓,大家可以分享对逝者的回忆,讲述故事,增进亲情,营造温馨的氛围。

4.保持墓地的整洁:在扫墓过程中,注意保持墓地的整洁,清理杂草、垃圾等,确保墓碑干净整洁。这不仅是对逝者的尊重,也是对环境的保护。

5.尊重他人的祭扫行为:在扫墓的过程中,可能会遇到其他前来祭奠的家属,保持安静和尊重,给他们留出空间。扫墓是一个庄重的场合,彼此之间的理解和尊重是非常重要的。

五、现代社会对扫墓的多元解读

在现代社会,扫墓的意义已经不再仅仅局限于传统的祭奠行为,而是融入了更多的社会和文化意义。

1.精神慰藉与心理健康:现代人越来越重视心理健康,扫墓作为一种情感宣泄的方式,可以帮助人们缓解压力,找到内心的宁静。通过缅怀逝者,人们能够反思生命的意义,增强生活的动力。

2.家族文化的传承:扫墓不仅是对逝者的怀念,也是对家族文化的传承。在扫墓过程中,长辈可以向年轻一代讲述家族的历史、故事和传统,让年轻人更好地理解自己的根。

3.社会责任与环保意识:现代的扫墓活动也开始融入环保的理念。人们更倾向于选择无烟花、无纸钱的祭奠方式,倡导绿色扫墓。这不仅是对逝者的尊重,也是对地球环境的责任感体现。

杭州公墓重阳节后是否适合扫墓并没有固定的答案,它更多地依赖于个人的情感需求和家庭的实际情况。在现代社会的背景下,扫墓的意义已经不仅仅是对逝者的祭奠,更是对生命的思考、对家庭的珍视和对文化的传承。

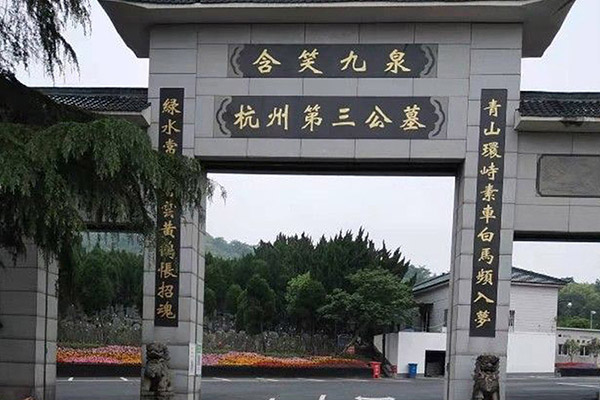

杭州作为一个历史悠久的城市,拥有丰富的文化底蕴和独特的传统习俗。无论是选择在重阳节还是其他时节扫墓,重要的是通过这一行为,来缅怀逝去的亲人,珍视与家人的情感联系,同时也为自己的内心找到一份平静与慰藉。在这个快速变化的时代,让我们在尊重传统的同时,也能以开放的心态去理解和参与。